界面活性剤とは?

- Boss

- 2024年12月25日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年1月22日

始めまして!Ocean Leather の高橋大海です。普段はフィッシュレザーの研究開発を行っております。趣味は釣りで休みの日には釣り三昧です。磯や堤防、船からと、川釣り以外はほとんどします。そのおかげで財布はいつもすっからかんです。

そんな自分も工場長の坂本に続き、ブログを書いていきますので読んでいただければ嬉しいです。

自分は研究開発担当らしくフッシュレザーのつくり方や鞣しについてマニアックに書いていきます。

(企業秘密の部分もあるので1~100まで書くことはできませんが、1~50、なんとか80くらいまでは書いていきたいと思います。)

今日は先日坂本がブログに投稿した脱脂編についてより深掘っていければなと思います。脱脂と一言で言っても説明することが多いので今日は界面活性剤についてをメインに解説します。

界面活性剤について

界面活性剤とは簡単に言うと洗剤です。少し詳しく解説すると、物体の界面(境界の面)に働いて性質を変化させるものです。界面活性剤は親水性(水になじみやすい)と親油性(油になじみやすい)の両面を持っています。乳化剤ともいわれています。

・乳化とは?

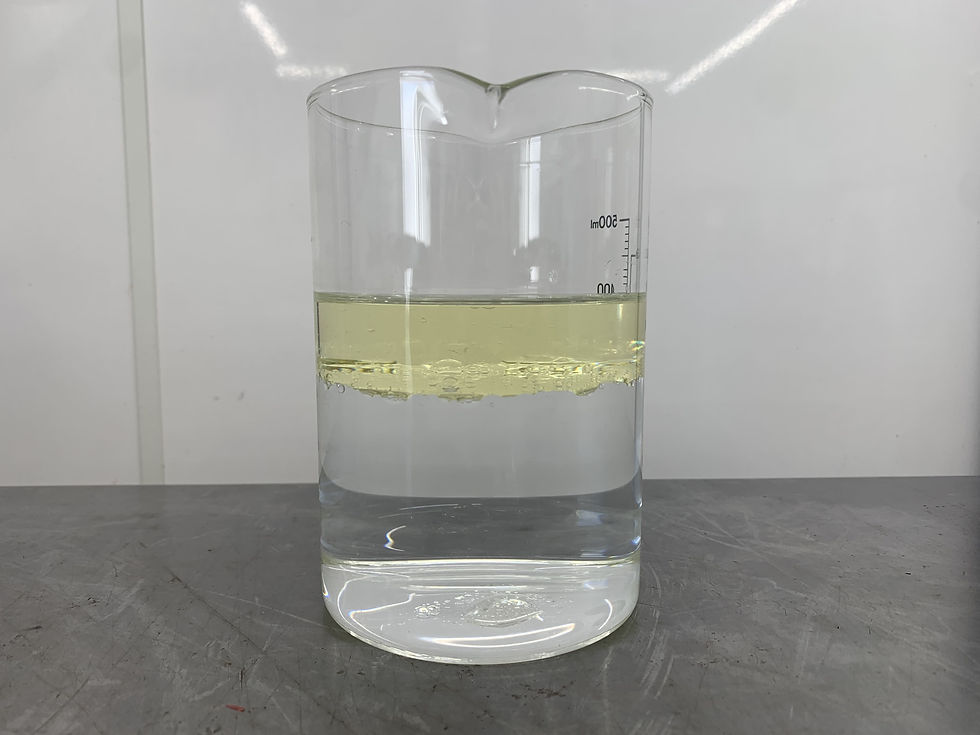

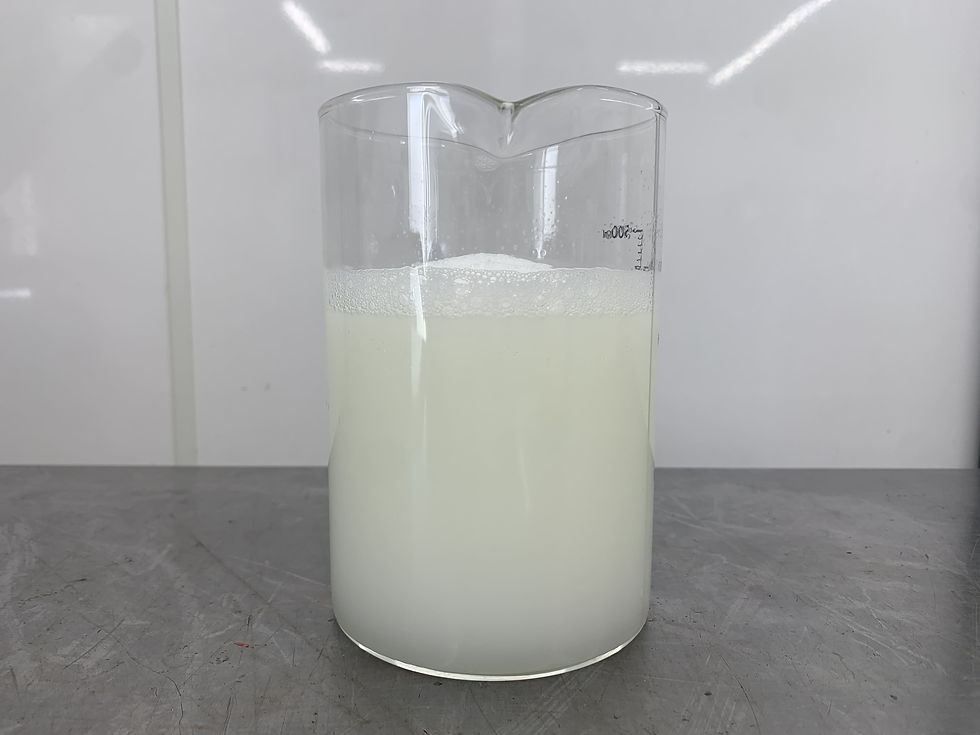

水と油を混ぜようとしても油が水に浮いて混ざりませんよね?その境目が界面で界面活性剤は水と手を組み、油とも手を組めるため仲の悪い両者が互いに混ざり合います。この現象は乳化と言われています。この乳化という現象を起こすことにより皮の中から脂分を除去します。

余談ですが、界面活性剤(乳化剤)は様々なところで使用されています。パンやお菓子、乳製品、飲料など用途は様々です。

長年の摂取により健康に害を及ぼす可能性のある乳化剤などもあるようですが、私は偉い研究者さん達や先人たちが培ってきたんだからまぁ大丈夫だろうとあまり気にせず食べています。おいしいですしね。古代より人が使っている界面活性剤は卵です。卵は水と油を混ぜる効果がありこの乳化作用のためマヨネーズやお菓子を私たちは食べることができています。界面活性剤は紛れもない生活必需品なのです。

・界面活性剤のアニオン・ノニオン・カチオンとは?

そんな界面活性剤にはアニオン・ノニオン・カチオンといった種類があります。これらは界面活性剤が持つ電荷(電気的なものと思ってもらって大丈夫です。)のことでアニオンは(-)ノニオンは(+-)カチオンは(+)です。

身近な例だと、衣料用の洗濯洗剤がアニオン(-)かノニオン(+-)で、柔軟剤がカチオン性(+)です。これは意図して分けられており、アニオン(-)の洗剤で衣類を洗濯した場合は衣類が過度に乾燥しやすくなるためパサパサした質感になりやすく、シワになりやすかったり、静電気が良く起こる特徴があります。

柔軟剤を入れてあげるとそれらを和らげる効果があるので静電気防止やフワフワとした質感にする効果があります。

皮革製造では特別な目的などが無い場合は主にアニオン(-)かノニオン(+-)を使用するのが通例です。

鞣し加工ではアニオン性(-)の薬剤が多く、植物タンニンや合成タンニンなどもアニオン性(-)がほとんどなのでその前後の工程で反対電荷のカチオン(+)系界面活性剤を使うと意図しない化学反応が革中や液中で起こったりその後の工程に影響を及ぼす可能性があるので特別な目的が無い限りあまり使われていません。

ご自宅で皮の鞣しに挑戦される際は、衣料用の洗剤で中性~アルカリ性のものをおすすめします。

衣料用洗剤の場合アルカリ剤など多様な薬剤が含まれているのでPHやどのような成分が含まれているかのチェックは必要です。あまり多くの種類の薬剤や強力な薬剤などが入っていると皮を痛めたりする可能性もあるため混合薬剤の種類が少ないものを選ぶのが安全です。

・使い方

界面活性剤は様々な使い方がありますが、主に2パターンあります。

1つは、水戻しと言われる作業です。塩蔵などにより皮が乾いた状態から水を含ませる際に界面活性剤を使用するとより短時間で皮全体に水がしみわたりやすいです。

2つ目に、脱脂です。皮の内部には生き物そのものが保有している油脂分が含まれており、界面活性剤にはそれを除去する効果があります。

使用量は界面活性剤の種類や目的、素材、使用機器、時間、温度により様々ですが、皮重量の0.3%~5%ほどです。

ご自宅で衣料用洗剤を使用して脱脂に挑戦される場合は皮重量の2%~10%ほど入れても良いかと思います。

(衣料用洗剤は鞣し加工専門の洗剤などに比べて界面活性剤成分が少ないため通常より多く入れる必要があります。入れすぎてもある一定から効果があまりなくなってくるので入れる分量は吟味する必要があります。)

ひとまず界面活性剤について自分が説明できるのはここまでです。そういえば、もう年末ですね!Ocean Leather は年末はこの1年頑張って動いてくれたドラムちゃんやスプレーブース君、工場の隅々まで掃除して年を越します。

良いお年を!

来年も記事を引き続き書いていくのでよろしくお願いします。

コメント